Kämpferische Frauen

Frauen wollen weiter viele Veränderungen. Sie trauen sich nun, in die Öffentlichkeit zu gehen. Das Risiko, dabei abgelehnt, verspottet und angegriffen zu werden, gehen sie ein. Durch ihren Einsatz ist aber Vieles in Bewegung gebracht worden. Heutige Frauen und Mädchen können darauf aufbauen.

Hier stellen wir ein paar dieser Vorkämpferinnen vor:

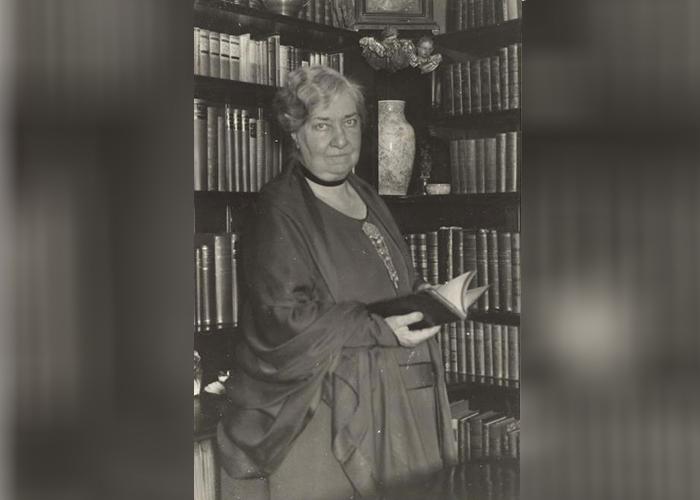

Marianne Hainisch

Marianne Hainisch ist eine wichtige Frau in der Frauenbewegung. Sie fordert Veränderungen und setzt sich für Mädchenschulen und Frauenrechte ein.

Marianne Hainisch, Jugendbildnis

Marianne Perger, Jugenbildnis (verehel. Hainisch).

Fotografie. 1872.

(ÖNB, Bildarchiv und Grafiksammlung, Sign.: Pf3.759 : C (0) POR MAG)

http://data.onb.ac.at/rec/baa10228526

Marianne Hainisch wird als Marianne Perger in Baden bei Wien geboren. Ihre Familie ist wohlhabend und besitzt eine Fabrik, eine Bauwollspinnerei. Sie wächst in einem großbürgerlichen Haushalt mit fünf Geschwistern auf. Ihre Mutter und Hauslehrer unterrichten alle Kinder. Mit 18 heiratet sie den Industriellen Michael Hainisch. Sie haben zwei Kinder. Ihr Sohn Michael ist von 1920 bis 1928 der erste Bundespräsident der Republik Österreich.

Bei der Generalversammlung des Wiener Frauenerwerbvereins 1870 hält Marianne Hainisch eine Rede: „Zur Frage des Frauenunterrichts“ - Sie fordert den Zugang für Mädchen zum gymnasialen Unterricht. Sie erkennt, dass ledige und verwitwete bürgerliche Frauen keine Verdienstmöglichkeiten haben. Es gibt fast keine Berufe. Es fehlt die Ausbildungsmöglichkeit. Das ist in anderen wirtschaftlichen Bedingungen als früher ein Problem.

Diese Rede ist berühmt geworden. Für die, die darüber berichten ist sie der Auslöser der Frauenbewegung!

Sie fordert die Errichtung von Mädchengymnasien und die Zulassung von Frauen zum Hochschulstudium. Tatsächlich erfüllte sich der Wunsch Marianne Hainischs erst 22 Jahre später. 1892 wird auf Betreiben des Vereins für erweiterte Frauenbildung das erste Mädchengymnasium in Wien eröffnet. Marianne Hainisch veröffentlicht zahlreiche Schriften und Artikel. Sie schreibt zunächst in Frauenzeitungen zur Bildungsfrage. Dazu ist sie eine gute Netzwerkerin.

Sie beteiligt sich 1902 an der Gründung des Bundes Österreichischer Frauenvereine (BÖFV). Er existiert heute noch.

Nicht von Anfang an war sie für das Frauenwahlrecht. Ein Zeitungsartikel von 1896 über eine Rede zum Thema zeigt aber, dass sie schon bald diese Anliegen unterstützt. Sie beteiligt sich dann am Kampf für das Frauenwahlrecht, unter anderem im Frauenstimmrechtskomitee. 1919 kandidiert sie für die Bürgerlich-Demokratische Partei. Aber nur wenige Frauen sind im ersten Parlament vertreten. Deshalb hilft sie 1929 bei der Gründung einer Österreichischen Frauenpartei. Sie wird bis 1932 deren Präsidentin. Hier fordert sie auch die Reformierung des Ehe- und Familienrechtes ein. Die Partei schafft es nicht ins Parlament.

1924 führt sie in Österreich den Muttertag ein. Marianne Hainisch stirbt in hohem Alter.

Sie wird als nicht-radikale Frauenrechtlerin beschrieben. Sie fordert aber mehr Rechte für Frauen in der Ehe, im sozialen und politischen Leben. Ihr wird eine führende Rolle in der Frauenbewegung zugeschrieben. Das bestreiten neuere Forschungen ein wenig, die Marianne Hainisch heute bisweilen etwas kritischer betrachten. War sie tatsächlich die eine zentrale verbindende Figur der historischen Frauenbewegung? Darüber gibt es unterschiedliche Meinungen. Wichtig war sie allemal.

-

Suche einmal in der ganzen Ausstellung, wo überall du Marianne Hainisch noch findest.

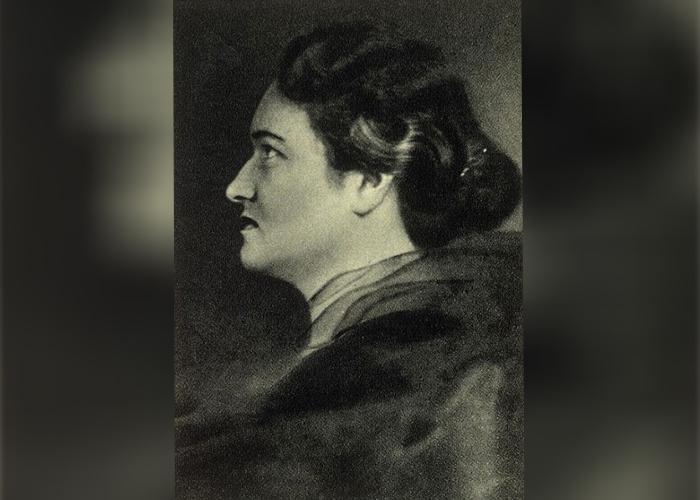

Adelheid Popp

Adelheid Popp, geb. Dworschak (1869-1939), ist eine österreichische Arbeiterin, Politikerin, Parteifunktionärin, Publizistin.

Seit 1891 ist sie Mitglied des Arbeiterinnen-Bildungsvereins. Später kommt sie in den Vorstand. Im selben Jahr spricht sie erstmals bei einer Veranstaltung. Adelheid Popp redet über die Lage der Arbeiterinnen. Das ist ein neues Thema. Sie schreibt dann für die Arbeiterinnen-Zeitung.

Adelheid Popp

Fotoatelier Pietzner & Fayer: Adelheid Popp.

Fotografie.

(ÖNB, Bildarchiv und Grafiksammlung, Sign.: Pf 1909:C (1) POR MAG)

http://data.onb.ac.at/rec/baa8079300

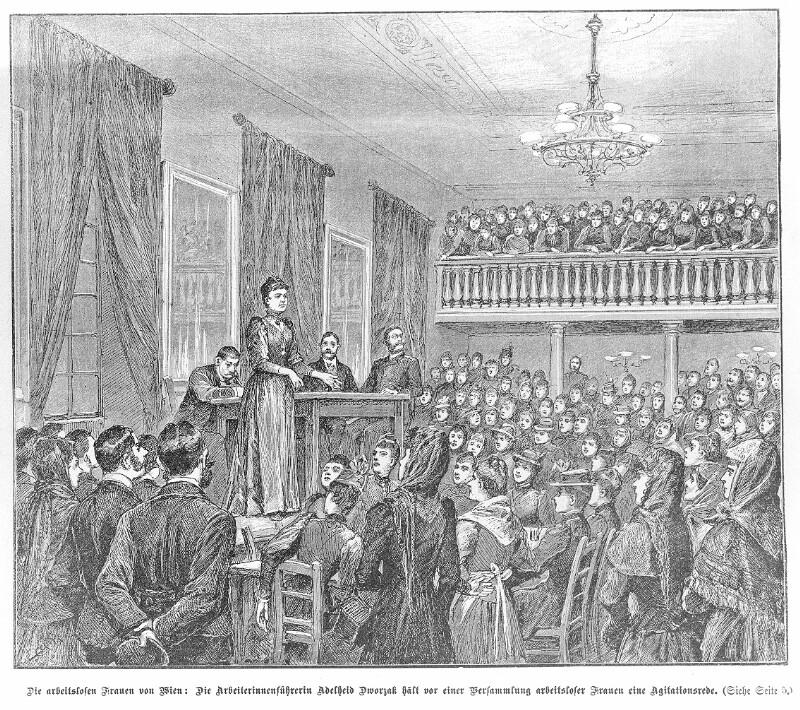

Adelheid Popp spricht zu Arbeiterinnen in einer Versammlung

Die arbeitslosen Frauen von Wien: Die Arbeiterinnenführerin Adelheid Popp hält vor einer Versammlung arbeitsloser Frauen eine Agitationsrede.

Fotografie eines nach einer Skizze angefertigten Zeitungs-Hochdrucks. Wien 1892. In: Das Interessante Blatt vom 22. 12.1892, 11. Jg., Nr. 51, Seite 4.

(ÖNB, Bildarchiv und Grafiksammlung, Sign.: 448504-B POR MAG)

Die Arbeiterinnenführerin Adelheid Popp hält auf dem Bild oben vor einer Versammlung arbeitsloser Frauen öffentlich eine Agitationsrede.

Agitationsrede ist ein heute ungebräuchliches Wort. Es bedeutet, dass sie versucht, die ZuhörerInnen von ihren politischen Ansichten zu überzeugen.

1919 dürfen endlich auch Frauen ins Parlament. Sie ist eine von diesen acht Frauen und die allererste Frau, die eine Rede im Hohen Haus hält.

Auguste Fickert

Auguste Fickert (1855-1910), Lehrerin, Vereinsfunktionärin

Ihr Name findet sich in der Presse seit Anfang der 1890er-Jahre im Zusammenhang mit der Forderung nach dem Frauenstimmrecht. 1893 erfolgt die Gründung des Allgemeinen Österreichischen Frauenvereins (AÖFV), der den radikalen Flügel der österreichischen Frauenbewegung repräsentiert. Auguste Fickert wird dessen Präsidentin. Als eine von wenigen Frauen bekommt sie sogar ein Denkmal.

Auguste Fickert

Auguste Fickert (1855-1910).

Bildnis. Rasterdruck nach Foto (Schwarz-Weiß-Negativ).

(ÖNB, Bildarchiv und Grafiksammlung, Sign.: NB 528268-B POR MAG)

http://data.onb.ac.at/rec/baa12993868

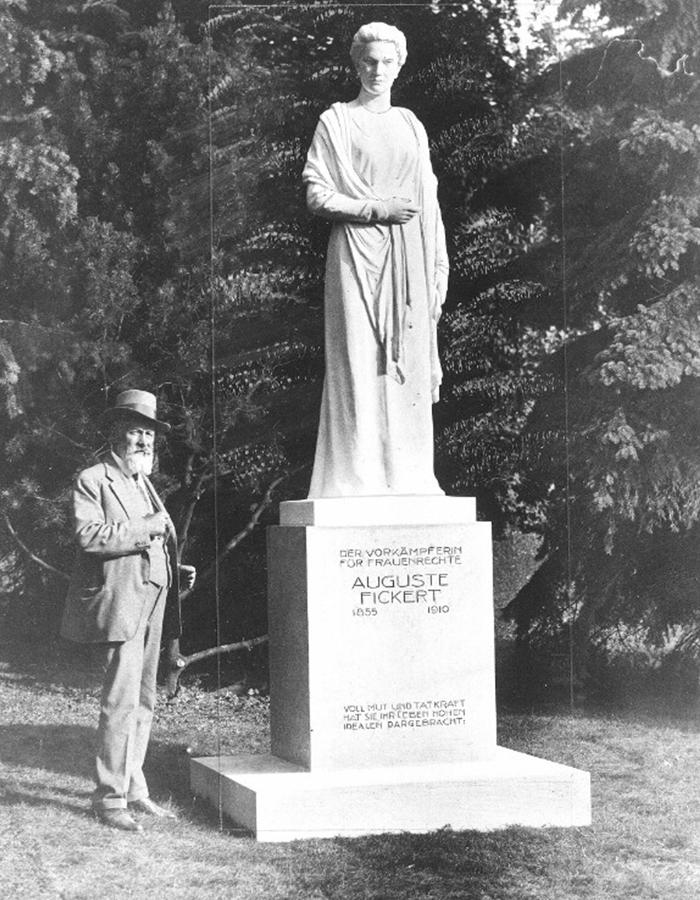

Der Bildhauer Franz Seifert vor seinem Denkmal für Auguste Fickert

Franz Seifert (1866-1951). Bildnis neben dem von ihm stammenden Denkmal für Auguste Fickert in Wien 18, Türkenschanzpark.

Foto, Schwarz-Weiß-Negativ, retuschiert,

(ÖNB, Bildarchiv und Grafiksammlung, Sign.: NB 538108-B POR MAG)

Das ist das Denkmal von Auguste Fickert. Der Mann auf dem Foto ist der Bildhauer Franz Seifert. Er hat es gemacht. Das Denkmal steht im Türkenschanzpark in Wien-Döbling.

Käthe Leichter

Dr. Käthe Leichter (1895-1942), geb. Pick, ist die erste Frauenvortragende der Arbeiterkammer. Sie ist eine wichtige Frau in der I. Republik. Schon früh ist sie gegen die Konventionen ihrer Zeit: Sie schließt sich der bürgerlichen Jugendbewegung an und studiert als eine der ersten Frauen. Heute gilt sie als die erste Sozialwissenschaftlerin weltweit und hat sich auch als erste für die Frauenforschung eingesetzt.

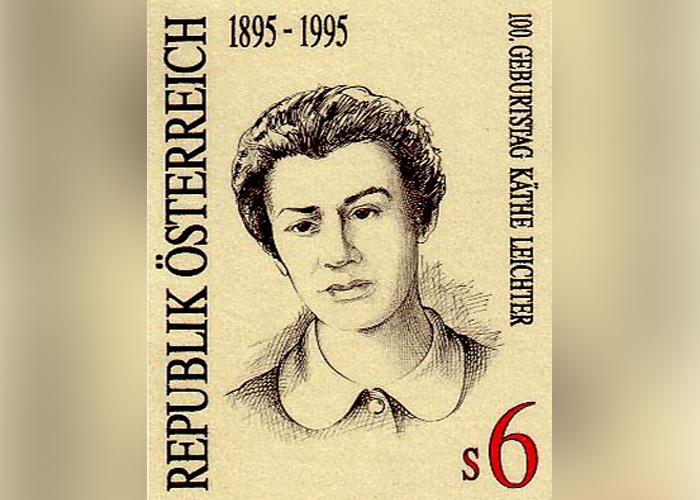

Briefmarke zum 100. Geburtstag von Käthe Leichter

H. Margreiter/R. Trsek (Österreichische Postverwaltung): Käthe Leichter.

Briefmarke (ATS 6,00) zu ihrem 100. Geburtstag. (Original: Radierung.) Wien 1995.

Käthe Leichter ist eine herausragende Persönlichkeit der sozialistischen Frauenbewegung. Sowohl als Politikerin als auch als Wissenschaftlerin. Sie ist gegen die Nazis. Und sie ist Jüdin. Deshalb wird sie verhaftet und eingesperrt. Erst im Gefängnis und dann im Konzentrationslager Ravensbrück. 1942 wird sie in der NS-Tötungsanstalt Bernburg in Deutschland mit Giftgas ermordet. Ihre Asche „durfte“ – nach Entrichtung der vorgeschriebenen „Transportgebühr“ – nach Wien gebracht werden.

Rosa Mayreder

Rosa Mayreder (1858-1938), geb. Obermayr. Schriftstellerin, Philosophin, Malerin, Vereinsfunktionärin

Sie ist eine engagierte Frauenrechtlerin und gründet mehrere Vereine. Ihr Bild war auch auf dem letzten 500-Schilling-Schein 1997-2002.

Rosa Mayreder an ihrem 70. Geburtstag

Rosa Mayreder (1858-1938). Bildnis zu ihrem 70. Geburtstag.

Fotografische Reproduktion eines Schwarz-Weiß-Negativs (Glasplatte). Wien 1928.

(ÖNB, Bildarchiv und Grafiksammlung, Sign.: NB 514427-B POR MAG)

http://data.onb.ac.at/rec/baa12991737

Rosa Mayreder auf der Vorderseite einer 500-Schillinig-Banknote (1997-2002)

Robert Kalina: Banknote zu 500 Schilling. Vorderseite mit dem Bild Rosa Mayreders. Wien 1997.

(Österreichische Nationalbank)

https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterreichischer_Schilling

Rosa und Karl Mayreder und Gruppenbild einer Frauenversammlung auf der Rückseite einer 500-Schillinig-Banknote (1997-2002)

Robert Kalina: Banknote zu 500 Schilling. Rückseite mit dem Gruppenbild der Teilnehmerinnen des Bundestags Österreichischer Frauenvereine in Wien 1911 sowie Porträts von Rosa und Karl Mayreder. Wien 1997.

(Österreichische Nationalbank)

https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterreichischer_Schilling

Rosa Mayreder wird in die Gastwirtsfamilie Obermayer geboren. 1881 heiratet sie den Architekten Karl Mayreder, die Ehe bleibt kinderlos. Zunächst arbeitet sie als Malerin. 1897 gründet sie gemeinsam mit anderen Malerinnen die Kunstschule für Frauen und Mädchen (später: Wiener Frauenakademie), um Frauen und Mädchen eine kunstgewerbliche Ausbildung zu ermöglichen.

Rosa Mayreder beschäftigt sich mit der Frauenfrage. Sie ist aktiv dafür tätig und schreibt auch darüber. Ihre erste öffentliche Rede hält sie 1894 zum Thema Prostitution. Sie gehört zu den Mitbegründerinnen des Allgemeinen Österreichischen Frauenvereins, dessen Vizepräsidentin sie von 1893 bis 1903 ist. Gemeinsam mit Auguste Fickert und Marie Lang gibt sie ab 1899 die Zeitschrift "Dokumente der Frauen" heraus. Während des Ersten Weltkriegs beginnt sie sich in der internationalen Frauenfriedensbewegung zu engagieren. 1921 gehört sie zu den Gründerinnen des österreichischen Zweigs der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit. Zum Wiener Kongress der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit 1921 veröffentlicht sie die Broschüre „Die Frau und der Internationalismus". Darüber hinaus ist sie in einer Reihe weiterer Vereine aktiv.

Therese Schlesinger

Theodor Bauer (†1931): Therese Eckstein (verehel. Schlesinger).

Fotoporträt in Oval.

(ÖNB, Bildarchiv und Grafiksammlung, Sign.: Pf32372:E (1) POR MAG)

http://data.onb.ac.at/rec/baa8074749

Therese Schlesinger heiratet 1888, ihr Mann stirbt bald nach der Hochzeit. Sie hat eine Tochter, Anna.

Therese Schlesinger engagiert sich zunächst in der bürgerlichen Frauenbewegung und wird Mitglied des Allgemeinen österreichischen Frauenvereins. Sie fordert die Zulassung von Frauen zum Hochschulstudium, die Verbesserung des Arbeitsschutzes für Frauen und die Einführung des Frauenwahlrechts. Später tendiert sie zunehmend zu den Sozialistinnen. Sie glaubt nicht an die „Überparteilichkeit“, einen Grundsatz der bürgerlichen Frauenbewegung.

1901 zählt sie zu den Mitgründerinnen des Vereins sozialdemokratischer Frauen und Mädchen. In den folgenden Jahren versucht sie, Frauen in verschiedenen Berufsgruppen zu organisieren. Beim Internationalen Frauentag am 19. März 1911 übernimmt Therese Schlesinger den Vorsitz. Sie hält viele Vorträge und schreibt Artikel und Aufsätze. 1918 gibt sie gemeinsam mit Adelheid Popp das Wochenblatt Die Wählerin heraus. Als eine von acht Frauen, davon sieben Sozialdemokratinnen, wird sie 1919 ins Parlament gewählt.

Nach dem „Anschluss“ Österreichs an Hitler-Deutschland 1938 flüchtet Therese Schlesinger nach Frankreich, wo sie 1940 stirbt.

Hildegard Burjan

Hildegard Burjan (1883-1933).

Portrait, Kupfertiefdruck. Faksimile des Namenszuges unter dem Bild. Auf der Rückseite deutsche Legende.

(ÖNB, Bildarchiv und Grafiksammlung, Sign.: Pf31972:B (1) POR MAG)

http://data.onb.ac.at/rec/baa8074629

Sie studiert in der Schweiz, heiratet 1907 und hat ein Kind, Elisabeth. 1909 tritt Hildegard Burjan vom jüdischen zum katholischen Glauben über.

Sie engagiert sich in der katholischen Frauen- und Arbeiterinnenbewegung. Sie setzt sich vor allem gegen Kinderarbeit und für die Rechte der Frauen ein. Sie gründet 1912 den Verband christlicher Heimarbeiterinnen. Sie arbeitet auch im I. Weltkrieg für die Armen.

1918 wird sie in den provisorischen Wiener Gemeinderat delegiert. 1919 ist sie die erste und einzige weibliche Abgeordnete der Christlichsozialen Partei (CSP) im Parlament. Für die Nationalratswahlen 1920 erfolgt keine Nominierung mehr. Sie beendete damit ihre parteipolitische Tätigkeit. Als Gründe dafür gelten ihre Gesundheit, aber auch die Vorbehalte gegen Frauen als Politikerinnen sowie der Antisemitismus, der sich gegen sie richtet.

Hildegard Burjan wendet sich wieder ihren sozialen Tätigkeiten zu. 1919 gründet sie die Schwesternschaft Caritas Socialis, die seit damals bis heute in den Bereichen Familienpflege, Altenhilfe und Jugendarbeit tätig ist. Sie verstirbt 1933. Von der katholischen Kirche wird sie 2012 seliggesprochen. Ihr Gedenktag ist der 12. Juni.